波士頓咨詢:如何避免機器人帶來失業潮

http://www.199rrr.com 2016-06-29 10:29 來源:界面

從目前情況來看,全國整體去產能工作進展得并不順利,主要問題在于地方政府的不配合。產能過剩領域中的大量國有企業以及去產能后帶來的勞動力轉移安置的問題,加劇了去產能政策推行的難度。

中國乃至世界經濟正在焦慮與暢想中摸索。焦慮來自經濟數據持續下滑、增長失去動力以及社會矛盾的激化,供給側改革和新工業革命成為政府寄予重望的經濟驅動新引擎。

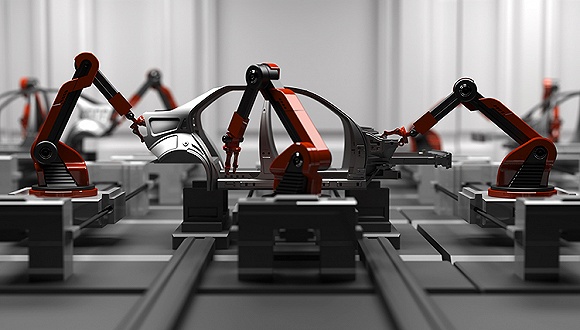

從煤炭、鋼鐵等傳統經濟支柱產業里要關停的生產線,到廣東東莞、江蘇昆山等傳統制造業興盛一時的中國東南沿海城市里,取代數以萬計人工的一條條機械手臂,大量員工被迫下崗的背后,變革正在發生。

6月27日,以“第四次工業革命:轉型的力量”為主題的2016新領軍者年會在天津開幕。中國國務院總理李克強在年會上稱,推動世界經濟穩定復蘇,需要積極實施結構性改革,解決世界經濟深層次的矛盾和問題,既要加強需求管理,又要著力推進結構性改革,以消除病灶。

“結構性改革,實際上也是要推動新舊動能的轉變。”李克強提出,要利用世界新一輪科技革命和產業革命為此提供的歷史性機遇,有力地推動新經濟的增長和傳統產業的改造,各方應因勢利導,把政策的著力點放到轉型升級上。

中國的經濟改革并不缺方向,缺的是切實有效的操作方法。地方政府和企業無一不認同“去產能”的重要性,也希望朝著工業4.0方向邁進,過程中卻出現很多問題。地方政府和企業對“去產能”欠缺實質性動力,彼此觀望。而對能夠享受政策補貼等優惠政策的智能制造領域,卻一哄而上,形成產業空心、技術低端而投資過剩的尷尬局面。

在此次夏季達沃斯論壇現場,界面新聞記者專訪了波士頓咨詢公司(BCG)合伙人兼董事總經理周園。波士頓咨詢是一家躋身全球前三的美國管理咨詢公司。周園在產業結構改革和城鎮化領域研究十余年,并對工業4.0行業保持著一線觀察。

周園認為,去產能工作要想達到預期,必須弱化對地方政府GDP的考核指標,同時強化對去產能指標的量化考核,并對去產能力度較大的地區進行一定程度的中央財政轉移扶持。針對下崗員工的安置問題,她建議借鑒德國等發達國家的做法,在服務業等吸納能力更強的行業開拓新的就業機會。

“工業4.0對中國的勞動力結構一定會帶來改變和沖擊。”周園說,政府、企業,以及勞動者自身,都需要及早做準備。政府需要積極進行合適引導、政策扶持,教育機構則需要面向市場需求進行改革,協助一線的傳統工作人員獲取必要的培訓并向新崗位轉型,或分流到社會需要的相關服務業領域中。

對于中國產業結構調整和智能制造產業轉型,這位來自全球知名管理咨詢公司的資深研究者,有哪些觀察和操作層面的建議?以下是界面新聞記者與周園的部分對話。

界面:當前中國正在進行產業結構調整。針對產能過剩行業,政府正在大力推行供給側改革,強調“去產能”,但由于牽涉各方利益,在推進過程中遇到了不小的困難。能否談談您對當前中國“去產能”工作的觀察,比如所表現出的特征、趨勢等,以及您的看法。

周園:首先不能簡單地將供給側改革理解成“去產能”。供給側改革是提高經濟發展質量的一系列結構性改革,包括產業結構調整(技術創新)、行政管理模式升級(減政放權)、企業管理機制變革(國企改革)、以及稅制優化等等。正因如此,不論是決策者還是觀察者,在思考“供給側改革”的時候都不能把單一的手段及其影響去進行孤立的審視。

從目前情況來看,全國整體去產能工作進展并不順利,主要問題在于地方政府的不配合。

產能過剩領域中的大量國有企業以及去產能后帶來的勞動力轉移安置的問題,加劇了去產能政策推行的難度。地方政府對去產能不積極有三個原因:第一,拖累GDP,影響地方政府的政績考核;第二,沖擊本地就業,影響社會穩定;第三,減少稅收,影響地方財力。這導致地方政府有充分動力不僅不去產能,反而會補貼這部分本該關停的企業。這需要中央政府進一步加強去產能政策上的延續性和力度。

首先,要弱化GDP的考核指標,同時強化對去產能指標的量化考核;其次,對去產能力度較大的地區進行一定程度的中央財政轉移扶持;第三,針對下崗員工進行專項安置,在服務業等吸納能力更強的行業開拓新的就業機會,這也是德國等發達國家此前在應對鋼鐵煤炭行業下行趨勢中的做法,事后看來是可行的。

界面:產業結構調整的另一項重點內容是新興產業的崛起,比如智能制造。中國提出了中國制造2025,在國際上有一個更廣為人知的概念是德國的工業4.0。中國企業,尤其是制造業企業都希望往工業4.0方向邁進。那么,工業4.0將對中國勞動力人口結構帶來哪些影響?是否可能將出現大面積的失業?

周園:工業4.0對中國的勞動力結構一定會帶來改變和沖擊。一部分類型的工種需求將會減少,比如普工操作員、一般工人、裝配工、搬運工等,這些崗位很容易被機器人取代,因此會消失得比較快;另一方面,部分類型的工種需求則會增加,比如軟件開發、數據工程、機電工程師等,同時還會有一些新的工種出現,比如機器人協調員。

每一次技術和工業的革命都會帶來勞動力結構的調整,這也是優化勞動力配置的一個必然過程,并不需要過分的擔憂。就如同當汽車出現的時候,曾經也有人擔心會造成馬車夫的大量失業,并造成社會動蕩。同樣,我們也不必擔心工業4.0會帶來大面積的失業,因為有些企業現在連工業3.0,甚至2.0都沒有達到。

但大趨勢是既定的,所以政府、企業,以及勞動者自身,都需要及早做準備。政府需要積極進行合適引導、政策扶持,教育機構則需要進行改革,協助一線的傳統工作人員獲取必要的培訓并向新崗位轉型,或分流到社會需要的相關服務業領域中。

界面:教育機構如何改革?

周園:中國的技工學校很明顯脫離了企業的崗位需求,培養出來的人很多是用不上的。德國的經驗值得借鑒,通過技工學校,把企業和教育緊密聯系在一起,按照未來的需要去培養,學習期間有大量的機會和時間去企業實習。

界面:工業4.0強調的是工業數字化、自動化和智能化,大數據、軟件系統和平臺在其中發揮著舉足輕重的作用。要想實現工業4.0,是否必須先從軟件入手?相比于硬件,軟件是更為核心的競爭因素嗎?中國傳統制造業企業是否也應該像西門子、GE那樣自主研發軟件系統平臺,而非直接使用它們的產品?您有什么建議?

周園:工業4.0的核心理念是“整合、自動化和優化生產”,而這些都需要來自于軟件的重要支撐。我們并不能說軟件就相對于硬件更加重要,或者是更重要的核心競爭因素,畢竟硬件與軟件是一體兩面,密不可分的。但是對于中國的制造業而言,工業領域中軟件的板塊毫無疑問是我們與世界先進制造國家在技術差距上較為顯著,也是亟需提升的一個板塊。尤其是工業4.0,不但要在工廠產線上實現互聯,還要與消費世界,輔助服務的電力系統、物流配送、分銷系統互聯,這個時候軟件的互聯能力將會更高要求,這對我們的軟件開發能力尤其是“軟件工程”的開發能力是一個重點的挑戰。

中國現有的軟件開發能力其實并不弱,在很多領域已經走在了世界的前列,但是工業4.0的軟件工程開發除了要求對軟件編程能力的要求外,更需要對自動化、機電一體的深刻理解,而在中國這兩方面的技術人才往往是剝離開的,如果讓大量軟件開發人員不僅僅扎堆在互聯網公司,而能夠和生產型企業進行結合,是一個亟需解決的問題。

至于是否自主研發軟件系統平臺,還是購買成型產品的問題,其實是伴隨著中國改革開發以來長期爭論的“造”還是“買”的問題。其實中國這30多年的發展歷程已經回答了這個問題:在技術能力缺乏的時期“買”,并在使用中不斷學習、研發,最終實現由“買”到“造”再到“賣”的轉變。

需要注意的是,軟件系統平臺是一個有很強路徑依賴效應的平臺,比如西門子的Portal、Rockwell AB的Logix、B&R的AutomationStudio平臺都有自己相對獨立的標準和開發模式。如果“買”的時間過長,將容易使得企業陷入到對平臺的過度依賴中去。所以從政府和研發機構的角度出發,需要盡早開始自我研發,并將該平臺打造成一個開放、開源的應用平臺,吸引相關企業盡早基于中國自主的平臺進行研發,加速由“買”到“造”的進程。

界面:西門子等工業4.0的先行者,都期待將自身打造成為一個“平臺”,該平臺集合了各行各業的大數據,從而提供更為智能化的服務。但并不是所有企業都放心將自身堪稱“命脈”的機密數據上傳至云端,有些特殊行業數據也涉及國家機密。應當如何看待其中的網絡安全邊界問題?如何防范?這關系著看起來很美的工業4.0,能否最終真正獲得普及。

周園:工業4.0的一個核心理念就是“整合”,而“整合”意味著需要將生產制造過程中相關的各個方面,包括原料提供商、制造商、物流商、需求方等等都聯通起來,這又不可避免地意味著“開放”。而因為有“開發”的存在,所以不可避免的,網絡安全問題以及數據安全問題也將成為工業4.0中不可回避的重要問題之一。

企業以及政府對自身機密數據的擔憂是不無道理的。其實從物聯網技術推廣至今,網絡安全事故和數據泄密就層出不窮,但我們仍然可以看到,互聯網發展的勢頭并沒有停止,而企業對互聯網的融合也日漸深化,而不是日益排斥。同樣的,我們也認為企業在工業4.0時代,進一步整合進工業4.0平臺也是一個不可阻擋的趨勢。

我認為需要關注以下幾點:一是進一步提升互聯網安全技術與數據安全技術;二是發展類似于“私有云”的安全性更強的“私有平臺”服務;三是針對軍工等涉密行業,建立國家層面的獨立自主平臺;四是建立通行且嚴格的信息安全保障體系,并得到國際范圍內行政及法律的支持。

界面:雖然中國企業普遍希望往工業4.0方向邁進,但并非一朝一夕之功。從目前情況來看,這些企業主要面臨著哪些問題?從企業戰略、業務布局、經營管理、職工招聘等層面,您有什么建議?

周園:問題有很多。相當一部分企業對行業內的資源整合還很不到位,實現工業4.0轉型的基礎比較差。工業4.0需要企業內外多個部門的共同協同推進,而企業的協調組織能力還很有欠缺。不僅如此,工業4.0將對企業能力及人才技能上提出不同要求,很多企業在人才及能力儲備上嚴重不足。此外,隨著工業4.0的推進,制造企業在過去30年間積累的成本及規模優勢可能會迅速被國際企業通過技術革新所消除,未來競爭壓力加劇,使得企業向工業4.0轉型的窗口期縮短。

對中國企業轉型,我有四個建議。第一,轉變經營模式。從傳統的產品模式轉型到“產品+服務”的混合商業模式。比如輪胎制造商米其林提供了一項基于工業4.0的全新服務——Dubbed Effifuel。這項服務為客戶在卡車輪胎和引擎上安裝傳感器。傳感器會將收集到的油耗、胎壓、溫度、速度和位置等數據傳到云服務器上,而米其林的專家會據此進行數據分析,并為客戶提供建議及駕駛培訓。這項服務幫助其客戶每百公里減少油耗達2.5升。

其次是搭建新的技術平臺。與行業內的相關技術企業合作,將傳感設備、嵌入式分析系統、智能控制系統和通信設施整合在一起,形成一個智能化的網絡平臺,使人、機、服務三方面之間能夠互聯,共享信息和決策,從而替代過去傳統的固定式流水線的作業模式。

第三是推進人才隊伍的轉型,有計劃地儲備和培養數據科學、軟件開發、硬件工程、測試、運營及營銷等方面的專業人才。

還有很重要的一點是要認清形勢,不要盲目跟進。應該充分認識到工業4.0是個長期過程,不可能一蹴而就。要充分認識到企業自身在行業領域中的位置,很多企業目前還處于工業2.0或者3.0的階段,需要先完成對企業內部資源整合,在完成相關準備之后再啟動工業4.0的轉化。此外還要根據自身的實際情況,分布啟動,切忌一哄而上。

相關新聞

- ? 仿生機器人與仿生智能大會成功召開

- ? “產品+技術”驅動業務快速增長 節卡股份引領協作機器人產業開拓創新

- ? 如何讓機器人聞令而動甚至主動行動?兩項具身智能成果在WAIC發布

- ? 稚暉君在WAIC主論壇發布“靈渠OS”開源計劃

- ? “萬物皆可協作”,《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》正式發布

- ? 海爾與長安汽車戰略合作簽約——新時達深化與長安汽車合作

- ? 2025開放原子開源生態大會在京開幕

- ? 破局人形機器人制造瓶頸!2025人形機器人先進制造技術論壇在株洲隆重舉辦

- ? 普渡機器人發布大載重工業配送機器人PUDU T600系列,助力工業物流市場革新

- ? 三菱電機與鹿明機器人,達成戰略合作!